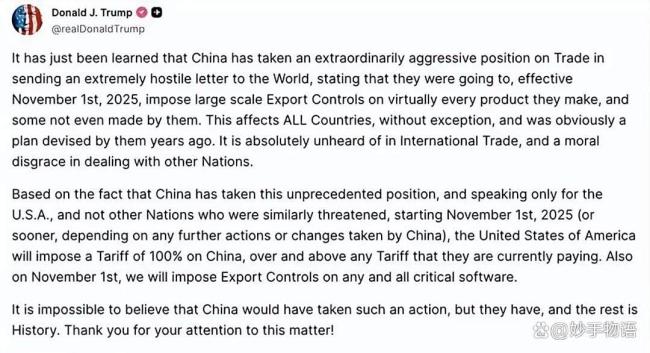

特朗普宣布对中国额外加征100%关税,并计划于11月1日生效。这一举动背后有多重动因。美国大豆丰收季节,中国未恢复采购直接影响了农业州选民,这是特朗普核心支持者群体的一部分。这与他巩固2025年第二任期基本盘的政治诉求产生矛盾。更深层次的原因在于霸权根基的动摇。中国推动铁矿石以人民币计价,俄罗斯对华石油结算改用人民币,这些举措直接冲击美元霸权的核心利益。此外,中国稀土出口政策要求含中国稀土的他国产品需中方审批,精准反制美国芯片限制,击中其高端制造业的弱点。这种对等反制打破了特朗普通过极限施压获利的幻想。国内经济困境也促使特朗普试图将治理失效归咎于“中国竞争”。

这场关税威胁可能只是“极限施压”的老剧本,真正落地面临多重现实制约。穆迪数据显示,2018年关税战中92.4%的成本由美国消费者承担,家庭年开支增加1300美元。如果此次加征100%关税,通胀压力将急剧上升,引发民众强烈反弹。法律和盟友方面也存在阻力。2025年7月,美国联邦法院曾裁定特朗普关税政策越权,而欧盟、日本等已与美国达成贸易协议,不愿卷入新的贸易战。世界贸易组织预警,关税战可能导致2025年全球贸易量萎缩1%,国际社会反对声浪已成共识。中美相互依存的关系决定了关税威胁更可能是谈判筹码而非最终决策。

面对新一轮施压,中国的应对策略包括精准反制和制度升级。在反制措施上,中国延续“对等原则”,快速响应既维护权益又避免过度升级。更深层次的应对是优化贸易结构,降低对美出口依赖度,东盟已成为中国最大贸易伙伴,分散了市场风险。在规则层面,中国发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书,提出补贴透明度、竞争中性等谈判框架,将博弈引向规则重构层面。开放合作是破局关键,中国扩大制度型开放,打造市场化营商环境,与欧盟、东盟等共建自贸网络,形成“得道多助”的国际格局,使美国单边主义愈发孤立。

美股与中概股的暴跌反映了贸易战的双输本质。特朗普的关税威胁虽会加剧短期市场波动,但在全球化时代,“极限施压”早已失灵。中国保持反制底气,坚守开放初心,在规则框架内化解冲突,才是应对贸易闹剧的根本之道。这场博弈的最终结局必然是回归互利共赢的理性轨道。