一块比硬币还小的金属片以每秒7公里的速度划过地球轨道。它没有编号,不被追踪,却足以击穿航天器外壳,引爆燃料舱,终结一次载人任务。2025年11月5日,神舟二十号飞船原定返回地球,却因疑似遭遇此类微小碎片撞击,任务紧急推迟。三名航天员仍在空间站等待安全评估结果,人类对太空安全的认知因此受到挑战。

这不是一次偶然的技术延迟,而是一记敲向全人类的警钟。近地轨道正变成一座没有红绿灯的高速公路,车流暴涨,事故频发,却无人执法。中国空间站运行在距地约380至450千米的轨道,这里正是全球空间碎片最密集的区域。目前,仅可追踪的大型碎片就超过3.6万件,能造成致命损伤的1-10厘米级碎片达90万件,更不用说那超1.28亿颗毫米级微粒。它们如同高速飞旋的弹片,编织成一张隐形的死亡之网。神舟飞船的推迟不是孤例,而是必然。国际空间站每年需执行数十次避碰机动,中国空间站也已多次因“星链”卫星逼近而变轨。太空早已不是净土。

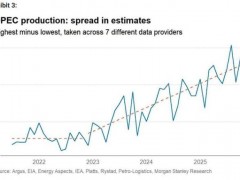

这场危机背后是商业航天的狂飙突进与全球治理停滞不前之间的剧烈撕裂。SpaceX的“星链”计划已发射超9000颗卫星,申请总数达4.2万颗,占近地轨道理论容量的七成以上。它依仗“先到先得”的国际规则,用火箭和资本完成了一场轨道圈地运动。其他国家尚未起步,轨道已被占满;发展中国家还在规划,频段已被锁死。这不是探索,是垄断。

这套体系缺乏责任约束。现行太空规则如联合国《空间碎片减缓指南》全是“软法”,无强制力。卫星报废后是否离轨?碰撞责任如何认定?避让信息要不要共享?答案全靠自觉。SpaceX的卫星频繁变轨却不通报,曾迫使中国空间站紧急规避。当一家私营企业掌握着数以千计的在轨飞行器,却不必为轨道安全承担对等责任时,太空公共领域已沦为商业霸权的竞技场。